来源:老徐医学科普

声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

【福利礼包赠送中】即日起,每天将在收藏、点赞并评论留言的读者中抽出幸运中奖者,免费赠送健康大礼包(实物)一份,欢迎大家参与活动!

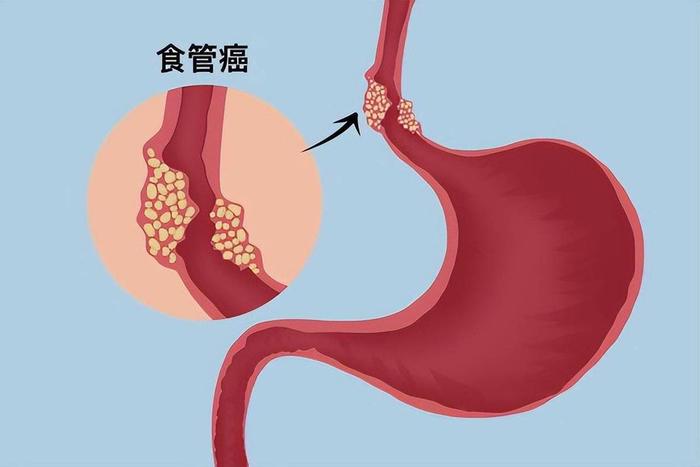

有一次,医院的营养科里,一位年轻营养师抬头看着她手里的调查表,轻声问同事:“咱们常说吃菜就能预防癌症,为啥食管癌率一直都高?”

那位同事是有点忙却没回头的医护人员,只轻轻叹了口气。

这个场景并不戏剧,却像晨曦中的一缕雾,让人看不清但又感觉到重量。

于是,这个问题在心里徘徊,想往下走,却被一种警觉拦住——好像哪里不对劲。

很多人觉得,食管癌高发,是因为没吃蔬菜。但真相可能并不简单,甚至会让常识翻个身。

靠吃菜真的能万无一失?有没有可能“好”得太表面,把真凶漏掉了?

医生指出,真正的祸首,其实是以下四种你想不到的“健康陷阱”:长期夜宵、不讲究水温、过度节食和错选植物油。

先说夜宵。很多人以为夜里吃点凉拌菜、汤面无碍。

可一项跟踪调查发现,晚上10点后吃东西,食管上皮细胞受到胃酸回流刺激的机率上升30%以上,好几年下来,癌变风险竟然提高近20%。

这是基于2万人的长期数据,结论很扎实——跟蔬菜无关,而是摄入时间和胃食管反流操作。

再加上夜间唾液分泌减少,食物残留时间更长,致癌物更容易在细胞附近“停留”。

人们一说吃蔬菜,脑子里跳出胡萝卜西兰花,就忽略了“吃的时间”,这是第一个漏洞。

再聊水温。大家尤其爱喝滚烫的汤,觉得舒服。其实,这背后也有问题。

一项国际研究显示,饮用摄氏60℃以上热饮的人,食管癌风险比喝温饮者高出2倍。

高温会损伤食道黏膜,引发慢性炎症,久而久之就会滋生癌变。

这跟吃菜一点关系都没有,只是喝得时候热度太高。

如果把饮食关注点一直放在蔬菜多少,温度因素就被忽视,等于是打折处理健康。

再说节食。很多人减重靠吃菜饿肚子,一顿就几片生菜。

这种“清淡模式”短期可能体重下降,但长期下来,营养单一,维生素A、E缺乏,黏膜修复能力下降。

这种情况下,食管容易出现微裂痕甚至溃疡。2000人研究中,过度节食者中,食管癌前病变发生率比常规饮食者高15%。

如果只是鼓励多吃蔬菜而无视整体平衡,就等于把风险推给身体修复能力。

最后,错选植物油。很多家庭认为橄榄油健康,炒菜就用。

但普通橄榄油烟点不高,高温下容易产生苯并芘等致癌物。

有检测报告指出,某些低价橄榄调和油在180℃以上使用时,苯并芘超标可达国家标准的3倍。

长期用这种油炒菜,不是蔬菜的问题,而是煎炒油的问题。

换句话说,“你菜吃得再多”也抵不过劣质油带来的“热炸效应”。

这四项因素结合在一起,会形成一个看似健康实则暗藏隐患的生活方式。

蔬菜本身无罪,可如果“吃好”只是象征性加点菜,不讲时间、不调温度、不平衡、不关注油质,那这一盘“健康”大餐,就可能是掩盖风险的伪装。

这还不够深。往下再看,这四个因素背后的共性,是“表面健康”逻辑。

人们喜欢把一个好词挂在身上:多吃菜、健康饮食、有氧运动等。

可问题在于,把“健康”当成一个标签就没了,行动容易偏移方向。

比如只吃菜,不管油、不管温度、不管时间、不管整体营养。

就像穿西装却脚踩拖鞋,看起来不错,实则漏洞百出。

这四种因素聊完,可能有人会说,哎,那不吃夜宵、不喝滚烫饮、营养搭配、不选错油,那吃菜就没错?

对,吃菜无错,但关键是要纳入真正的生活环境里去调适。

比如晚上7点后别吃主餐,夜里若饿了,喝点温开水或酸奶更妥;喝汤不烫嘴,滴点凉开水调温;减重要营养师设计,蔬菜、肉蛋奶、粗粮一起来;

选油看烟点,炒菜可用耐高温的橄榄油或玉米油,凉拌才选初榨橄榄。

这样,蔬菜的防癌功力才能被激活,而不是被漏洞削弱。

最反直觉的是,这些问题里,很多和蔬菜本身无关,却一直被遮住。

食管癌高发之地,菜也吃得不少,却频发。原因不是菜,而是吃法、时间、搭配、油品。

这能提醒大家,健康不是挂标签,不是光说“多吃菜”。

是一种系统工程,表面看起不错,内部如果有漏洞,哪怕蔬菜再多,也会成为“伪健康”。

这种逻辑还能引申:在别的健康问题上,也常被贴标签打盲点。

比方减糖、少盐、戒烟、健身等,如果只执行表象动作,不纠正深层习惯,比如情绪饮食、作息紊乱、社交压力……小习惯累计起来,就能把健康牌砸碎。

这种思路,颠覆了不少人的直觉,却让整个健康观变得更接近实用。

最后,抛出个问题:如果我们把生活方式的深层模式当做一个待修理的“机器”,那这四种因素到底该怎样整合?

夜宵属于时间;温度属于物理环境;节食属于能量分配;油品属于微观物质质量。

若把它们当作四个系统节点,是否能建立一个量表,评估自己在哪个节点上“漏分”最多,从而针对性修补?

比如设一个“生活健康漏斗模型”,每个节点打分,最终得出整体健康得分,再给出优先级修补建议。

这样的模型是否可操作?有没有研究支撑?

答案是:已经有类似生活方式评估量表,如PREDIMED饮食模式、国际食管癌风险评分等,但它们往往把蔬菜量当权重,却忽视时间、温度和油品质量。

这篇文章提议在此基础上,加入四维评估:吃饭时间、饮品温度、营养平衡、油品筛选。

并让普通人通过简单问卷自测后,对应调整优先顺序,比起盲目“吃菜”,这种方式更能精准控制食管癌风险。